我成了大家的高尔夫球洞:探索高尔夫球场设计与玩家体验的深度解析

#引言

在传统认知中,高尔夫球洞是球场的终点,是玩家最终目标的核心载体。随着现代高尔夫运动的演变,球洞的角色已从单纯的功能性存在升华为连接设计哲学与玩家体验的纽带。以“球洞”为切入点,深入探讨高尔夫球场设计如何通过地形规划、障碍布局与心理博弈,塑造玩家从技术挑战到情感共鸣的全方位体验。

球场设计的科学逻辑:从地形到球洞的博弈

高尔夫球场设计的核心在于通过自然地形与人工干预的结合,创造兼具竞技性与艺术性的空间。设计师需平衡以下要素:

1. 地形利用:天然起伏的地貌(如山丘、湖泊)被赋予战略意义。例如,苏格兰圣安德鲁斯老球场利用海风与沙丘形成天然障碍,考验玩家的击球精度。

2. 障碍布局:沙坑、水域与长草区的分布需遵循“风险与回报”原则。美国奥古斯塔国家高尔夫俱乐部的“阿门角”(Amen Corner)以第11、12、13洞的连环障碍闻名,成为赛事胜负的关键转折点。

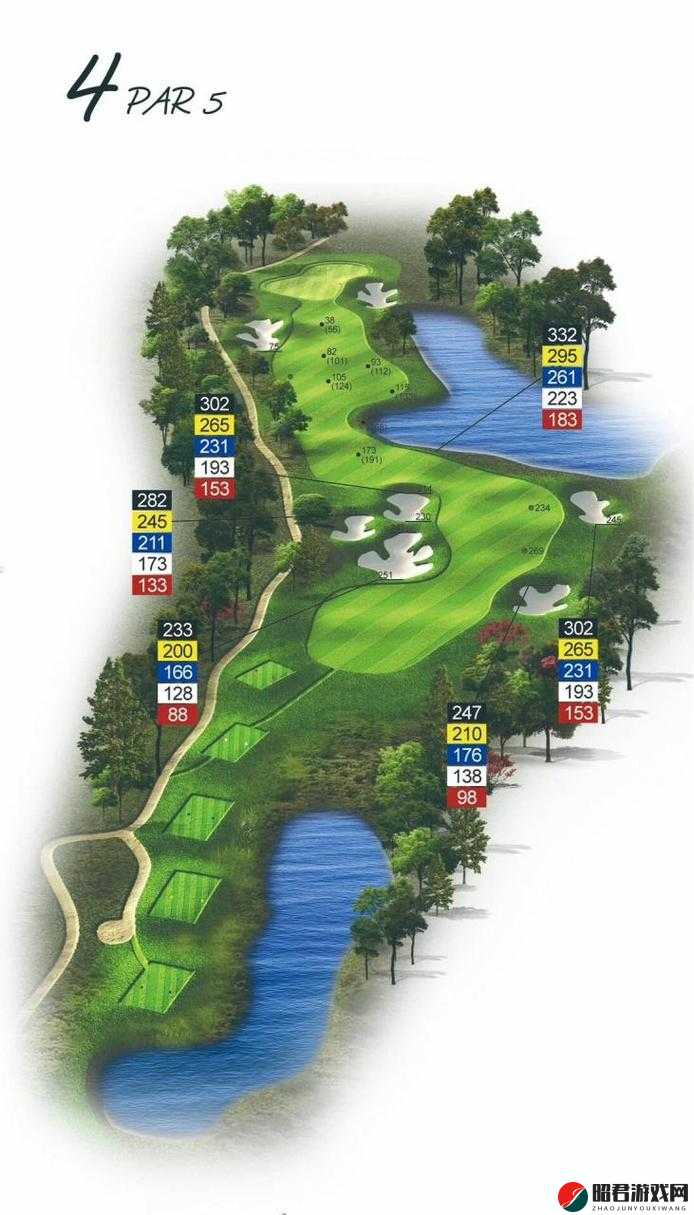

3. 球洞多样性:短洞(Par 3)、中洞(Par 4)与长洞(Par 5)的组合需满足不同技术层次玩家的需求。日本东京高尔夫俱乐部的“魔鬼洞”(Par 3第17洞)因狭窄果岭与深沙坑设计,成为心理压力的代名词。

玩家体验的多维度解析:技术、策略与情感

球场设计通过物理空间与心理暗示的双重作用,直接影响玩家的体验层次:

1. 技术挑战:狭窄的球道与隐蔽的果岭迫使玩家选择保守或激进策略。例如,美国圆石滩高尔夫林克斯的第7洞(Par 3)以悬崖边的果岭著称,海风与距离的双重考验成为职业选手的“试金石”。

2. 策略博弈:设计师通过视觉误导(如隐藏沙坑或虚假前缘)激发玩家的决策焦虑。英国皇家伯克戴尔球场的第16洞(Par 4)以盲打第二杆设计,要求玩家依赖记忆与直觉。

3. 情感共鸣:球场景观的美学价值(如樱花环绕的日本球场或沙漠绿洲型球场)可缓解竞技压力,提升沉浸感。中国观澜湖高尔夫球会的火山岩地貌设计,将自然奇观与运动体验深度融合。

未来趋势:可持续设计与科技赋能

在全球环保意识增强与技术革命的背景下,高尔夫球场设计正经历两大变革:

1. 生态友好型设计:采用本地植被、雨水回收系统与低维护草种,减少资源消耗。例如,新西兰拐子角球场(Cape Kidnappers)通过保留原生草地与野生动物栖息地,实现运动与生态保护的平衡。

2. 数字化体验升级:VR技术模拟球场环境帮助玩家预先规划策略;传感器与AI分析系统可实时反馈击球数据,优化训练效率。迪拜Jumeirah Golf Estates通过智能球车与动态果岭照明系统,打造科技化运动场景。

结语

高尔夫球洞不仅是竞技的终点,更是设计师与玩家对话的媒介。从地形改造到情感触发,优秀的设计能让每个球洞成为独特的叙事单元,让玩家在挥杆间感受自然、策略与自我超越的交融。未来,随着可持续发展理念与科技的深度介入,高尔夫球场将进化为更具包容性与创新性的体验空间。

#参考文献

1. Robert Trent Jones Jr., Golf Course Design: A Worldwide Perspective(2018)——探讨全球经典球场的设计逻辑与地域文化融合。

2. 王建军, 高尔夫球场生态环境与景观设计研究(中国林业出版社, 2020)——分析中国球场生态化设计实践与挑战。

3. Geoff Shackelford, Grounds for Golf: The History and Fundamentals of Golf Course Design(2003)——从历史视角解析球场设计演变与玩家体验关联。

4. 张伟, 运动心理学在高尔夫球场设计中的应用(体育科学期刊, 2019)——研究视觉障碍与心理压力对玩家决策的影响。

5. Tom Doak, The Anatomy of a Golf Course(1992)——经典著作,阐释球洞布局与策略设计的底层逻辑。